Wissenschaftliche Publikationen im Zeitalter der Schreibmaschine

Ein Bericht von Prof. Dr. Gerhard Asmussen, Leipzig

Als ehemaliger Hochschullehrer habe ich einige Erfahrungen auf diesem Gebiet. Das begann bereits beim Schreiben der Dissertation. Gefordert waren eigentlich schwarze Durchschläge, aber in der DDR gab es im aber Wesentlichen nur lilafarbene – wohl dem der eine Tante im Westen hatte – ich hatte. Eigentlich durfte man sich nicht verschreiben – und verlangt wurden 16 Exemplare, dazu kamen dann noch die Exemplare für die Eltern, den Doktorvater (der stellte die doch nur irgendwo hin), die Freundin (manche hatten auch mehrere), usw. – also viermal sollte es schon sein (Gutachter und Doktorvater müssen Originale bekommen), wobei allerdings die letzten Durchschläge kaum noch lesbar waren. Also vier Mal den gleichen Text scheiben von einer Arbeit, die man nicht mehr sehen konnte, nach einigen Versuchen gab ich es auf, die Sache selbst zu erledigen. Mit Geld und guten Worten (auch eine Bonboniere machte sich gut) wurde die Sekretärin des Chefs gewonnen, um den Text zu Papier zu bringen. Es wurde viel radiert und korrigiert – die Vorschriften waren nicht so eng zu sehen – und schließlich war es ja nicht die erste Arbeit, die sie schrieb. Gliederung und Umfang der Arbeit (etwa 80 – 100 Seiten für eine experimentelle Arbeit) entsprachen schon damals der Norm. Wie es eigentlich zu Zeiten vor der Schreibmaschine üblich war (vor 1890), als man seine Arbeit noch mit der Hand geschrieben einreichte, ist mir nicht bekannt.

Als ehemaliger Hochschullehrer habe ich einige Erfahrungen auf diesem Gebiet. Das begann bereits beim Schreiben der Dissertation. Gefordert waren eigentlich schwarze Durchschläge, aber in der DDR gab es im aber Wesentlichen nur lilafarbene – wohl dem der eine Tante im Westen hatte – ich hatte. Eigentlich durfte man sich nicht verschreiben – und verlangt wurden 16 Exemplare, dazu kamen dann noch die Exemplare für die Eltern, den Doktorvater (der stellte die doch nur irgendwo hin), die Freundin (manche hatten auch mehrere), usw. – also viermal sollte es schon sein (Gutachter und Doktorvater müssen Originale bekommen), wobei allerdings die letzten Durchschläge kaum noch lesbar waren. Also vier Mal den gleichen Text scheiben von einer Arbeit, die man nicht mehr sehen konnte, nach einigen Versuchen gab ich es auf, die Sache selbst zu erledigen. Mit Geld und guten Worten (auch eine Bonboniere machte sich gut) wurde die Sekretärin des Chefs gewonnen, um den Text zu Papier zu bringen. Es wurde viel radiert und korrigiert – die Vorschriften waren nicht so eng zu sehen – und schließlich war es ja nicht die erste Arbeit, die sie schrieb. Gliederung und Umfang der Arbeit (etwa 80 – 100 Seiten für eine experimentelle Arbeit) entsprachen schon damals der Norm. Wie es eigentlich zu Zeiten vor der Schreibmaschine üblich war (vor 1890), als man seine Arbeit noch mit der Hand geschrieben einreichte, ist mir nicht bekannt.

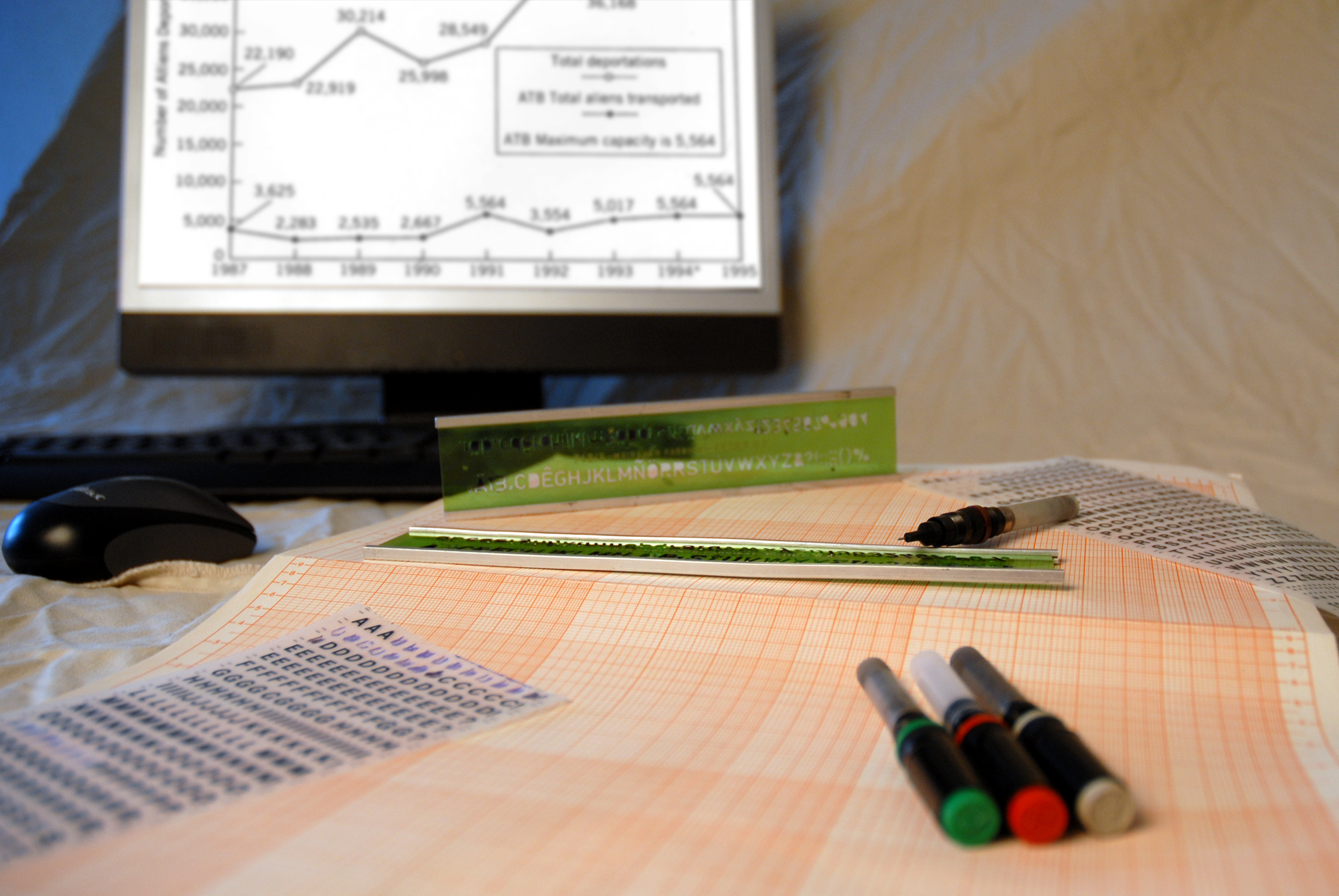

Heute sieht alles ganz anders aus: es wird ein word-processor verwendet, meistens auch eine Rechtschreibhilfe, es wird gedruckt – alle Exemplare sehen gleich aus, man verwendet unterschiedliche Typengrößen und Schriftarten, die Bilder werden eingescannt und mit gedruckt (Abb. 1) – das Ganze sieht einer gedruckten Publikation zum Verwechseln ähnlich. Nur der Vorgang des Bindens ist geblieben, obwohl sich auch hier vieles verbessert hat.

Früher wurden die Bilder fotographisch reproduziert und eingeklebt. Jeder schwor dabei auf seine Methode. Schon das „Schöpfen“ eines Bildes was ein Akt sui generes. Millimeterpapier, halblogarithmisches Abb. 1) oder doppeltlogarithmisches Papier und dann die Achsen, durchgehend oder nicht – jeder hatte in seinem Schreibtisch verschiedene Blätter davon – dann wurde gezeichnet, verworfen und wieder gezeichnet – dann war das Bild fertig, und konnte zur technischen Zeichnerin gebracht werden – aber nur wenn man wenigstens „Oberassistent“ war. Für alle „kleineren“ ging die Sache weiter, zeichnen mit Röhrchenfedern (Abb. 1) auf „Butterbrotpapier“ (Pergamentpapier), einzeichnen der Streuungsmaße bzw. der errechneten Formeln und Ausgleichsgeraden, Beschriftung der Achsen (in Normschrift – die kaum einer kann – deshalb Gebrauch von Röhrchenfederschablonen – Abb. 1) und schließlich das Foto und Abzug in der gewünschten Größe.

Besondere Probleme machte die statistische Bearbeitung des Materials. Zunächst war die passende mathematische Methode zu finden, dicke Bücher (z.B. das von Erna Weber) halfen dabei. Aber selbst einfache Verfahren waren mit hohem Aufwand verbunden. Beispielsweise Berechnung von Mittelwerten und Streuungen – wohl dem der alle Quadrate (wenigstens bis 25) im Kopf hatte – das erleichterte das Procedere wesentlich. Elektronische Rechner steckten damals noch in den Kinderschuhen – mechanische Rechner waren angesagt – das ständige Rattern besonders beim Dividieren war schon eine besondere Herausforderung.

Heute ist alles viel einfacher und freundlicher. Man verfügt über diverse Grafikprogramme, jedes hat seine Vor- und Nachteile, man muss nur entsprechend auswählen – bei allen lassen sich die Einteilungen und die Unterbrechungen der Achsen frei wählen – man kann also viel probieren, und manche Programme machen regelrecht „süchtig“. Und natürlich ist auch die Schrift frei wählbar. Statistische Programme gibt es in der gleichen Zahl wie Grafikprogramme, oft sind sie miteinander kombiniert- und natürlich läuft nun alles ganz leise ab. Statistische Programme nehmen nur die Rohdaten auf und verarbeiten sie dann weiter – hier kann man Probleme bekommen, wenn man einen alten Wert von dem man Mittelwert und Streuung kennt, aber die Rohdaten nicht mehr hat, mit einem nach der neuen Methode ermittelten vergleichen will – da bleibt nur die Rückkehr zur „klassischen“ Statistik.

Nach der Dissertation will man sich dann auch mal gedruckt sehen. Dazu reichte man dann früher das sauber maschinengeschriebene Manuskript ein, dazu die Bildfotos (einzelne Zellen und Bildteile markiert – z.B. mit Abreibbuchstaben – Abb. 1) und die Grafiken (s.o.) ein. Sollte die Arbeit angenommen werden (das Procedere war dem heutigen vergleichbar), dann erhielt man zunächst die Andrucke der Bilder (daran konnte man noch etwas ändern), dann folgten die Korrekturfahnen (Bild und Text) zur Vermeidung von Druckfehlern und schließlich die Sonderdrucke und das Heft der Zeitschrift. Heute schickt man das druckfertige Manuskript (mit allen Bildern und Grafiken eingefügt) per email an den Verlag, dann folgen gegebenenfalls Änderungen, die Arbeit geht in den Druck – und der Autor hat die volle Verantwortung.

Zu den Sonderdrucken noch folgende Bemerkung. Zunächst war es üblich, eine erschienene Arbeit zu honorieren. Das änderte sich in den 30iger Jahren des vorigen Jahrhunderts, da gab es Sonderdrucke (je nach Zeitschrift 50 – 200). Diese Zahl wurde immer geringer, heute kann man den Artikel kaufen, teilweise muss man sogar dafür bezahlen, und ein Heft der Zeitschrift bekommt man natürlich auch nicht mehr.