Zur Kommunikation in Äthiopien zur DDR-Zeit

Ein Bericht von Prof. Dr. Gerhard Asmussen, Leipzig

Über die Kommunikationsverhältnisse wussten wir wenig und die Angelegenheit liegt ja schon mehr als dreißig Jahre zurück. Zu erwähnen wäre nur, dass es lange vor der Zeit war, als jeder mit mindestens einem Handy herumlief, und die handvermittelten Gespräche immer gekappt wurden (…line is broken). Unterdessen ist ja vieles (seit 1979) anders geworden, und manches erscheint einem fremd – was haben wir da eigentlich mit uns machen lassen?

Zunächst einmal darf die Post nur mit DDR-Bürgern im Land transportiert werden. Verbindungen zum sozialistischen und kapitalistischen Ausland sind strikt untersagt. Zuwiderhandlungen haben das sofortige Verlassen des gastgebenden Landes zur Folge. Gondar liegt aber im Norden, nach Addis Abeba, wo sich die Botschaft befindet, sind es 750 km. Wenn man die Straßenverhältnisse berücksichtigt (es gab damals auch keinen Flugverkehr), bedeutet das, dass jemand alle 6/8 Wochen nach Addis Abeba fährt. Dann wären da noch die Lehrer in Bahir Dar – Entfernung von Gondar etwa 150 km, aber dazu muss jemand nach Bahir Dar fahren – aber wenn man alles berücksichtigt, so bleibt dann doch: Post gibt es etwa alle 4/8 Wochen. Von Addis Abeba geht die Post als Pilotenpost ins Außenministerium und von dort zu den Adressaten. Dabei wird sie mindestens zweimal gelesen – einmal in der Botschaft und dann nochmals im Außenministerium (der Geheimdienst ist wachsam! Und doppelt hält besser). Man schreibt seine Briefe anders, nicht das was einen momentan umtreibt, ist interessant und wird aufgezeichnet, sondern man schreibt allgemeiner, philosophischer). Alles ist so weit weg. Wenn also beispielsweise ein Kind vom Schaukelgerüst fällt und sich den Arm bricht, dauert es mehrere Wochen bis man es erfährt und reagieren kann (obwohl es wenig nützt); der Brief ist dann unterwegs, und bis man die Antwort erhält, ist der Bruch längst verheilt und das Kind spielt schon wieder auf dem Spielplatz.

Die üblichen Kommunikationswege sind einem weitgehend verschlossen. Es gab nur eine englische Tageszeitung, den „Ethiopin Herald“, der war aber nur selten zu bekommen. Er kam auf dem Postweg, und wenn überhaupt, dann verspätet und ist eine afrikanisch/sozialistische Presse – ich habe selten so viel Dummes zu lesen vorgesetzt bekommen – diese Informationsquelle scheidet also aus. DDR-Zeitungen kamen auf dem Postweg, also wie die Post stark verspätet und bekanntlich tendenziell stark gefärbt. Allerdings war es möglich, schwer erhältliche Zeitungen und Zeitschriften („Bückware“; z. B.: „Das Magazin“ oder “Die Wochenpost“) zu bestellen, und dann in der DDR weiter zu beziehen. Bliebe noch der Radioempfang: Da ist zunächst die „Deutsche Welle“– die Sendungen sind in Ostafrika nur begrenzt zu empfangen, und dann berichtet man ausführlich über eine Landtagswahl in Baden-Württemberg, die einem auch sonst nicht interessiert hätte. Dann „DDR-International“, wo man einem die Schönheit einer 14 Tage alten Rede von Leonid Breschnew schmackhaft machen will. Und schließlich die „BBC“ – mit Sendungen für Ostafrika (Nairobi), die aber auch immer mal etwas über Äthiopien bringt, allerdings senden sie meist spät in der Nacht.

Für uns, die wir hoch im Norden saßen, außerdem war es Kriegsgebiet und entsprechend unsicher, hatte man sich eine Besonderheit ausgedacht – wir durften Ansichtskarten schreiben. Das war natürlich eine Einbahnstraße, denn eine Antwort war nicht erlaubt. Außerdem durften auf die Karte nur 10 Worte, und der Inhalt sollte belanglos sein (Also, nach dem Motto: Mir geht es gut. Wie geht es Dir? Gruß und Kuss, Dein Julius). Nun hatte in Gondar (und bedingt durch die Bürgerkriegswirren) niemand versucht eine Ansichtskarte zu kaufen, der Äthiopier verwendet meist Streifbänder, Ansichtskarten sind nur für die Touristen da, – es begann ein regelrechter Run danach, auch wenn sie unansehnlich, eingerissen oder fleckig waren – und vor allem hielten wir uns nicht an die Regeln, die von der Botschaft vorgegeben waren. Meine engere Familie bestand damals aus sechs Personen: meine Eltern, meine Frau und meine drei Kinder. Ich schrieb also (und ich schreibe winzig) kontinuierlich einen Brief auf Ansichtskarten und adressierte sie an die verschiedenen Mitglieder der Familie. Am Ende brauchte die Familie nur den Brief in der richtigen Reihenfolge zusammen zu setzen.

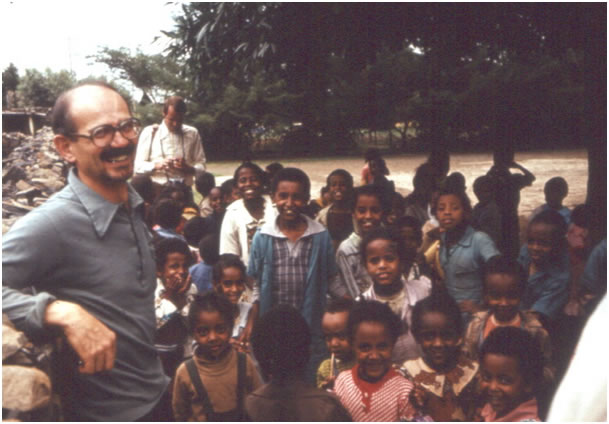

Und natürlich haben wir uns nie an die Regeln gehalten, die von der DDR-Botschaft herausgegeben worden waren. Es macht auch keinen Sinn, man hat so viel mit Einheimischen und Fremden zu tun, daß die Frage nach der Herkunft sinnlos wird, zumal man als „Weißer“ immer sofort erkannt und in ein Gespräch verwickelt wird. Zu den erlaubten Kontakten zählten die Russen (Militärberater und Ärzte, wobei sich zu den letzteren eine intensive Freundschaft entwickelte) und die Kubaner (Ärzte und mittleres medizinisches Personal). Zu den unerwünschten Kontakten zählte ein Engländer, von uns nur der „driller“, benannt, ein alter Haudegen, der schon an vielen Stellen der Welt nach Wasser und Öl gebohrt hat. Er war der erste Ausländer der vorbeikam, als meine Kollegen einen Unfall auf der Straße nach Bahir Dar hatten, und der die Lehrer dort informierte. Einen Franzosen lernten wir kennen, der mit der Restauration der Schlösser von Gondar beschäftigt war, der sehr interessant zu erzählen wusste (z.B. hatten sie den alten Steinbruch wieder entdeckt, aus dem die Steine für den Bau der Gondar-Kaiserpfalz und des Qusquan-Klosters stammten) und durch den wir die Möglichkeit hatten, in der Kirche „Debre Berhan Selassi“ in das Allerheiligste zu schauen. Von Angelo, einem Mann der in der Fleischfabrik den Motor von „Rolls Royce“ bediente, habe ich gelernt, dass ein „Weißer“ der auf der Landstraße geht, mitgenommen werden muss. Durch ihn lernten wir einen italienischen Pater kennen. Er war der Sohn umbrischer Bauern, trat in ein Kloster ein (endlich ein Esser weniger) und wurde nach Amerika geschickt. Dadurch beherrschte er zwei Sprachen, das englische und das italienische – beides für äthiopische Verhältnisse nützlich. Natürlich hatte er auch amharisch gelernt, und beschäftigte sich mit vergleichender Sprachforschung verschiedener äthiopischer Dialekte. Er war Lehrer an einer Schule in Gondar, die besonders von den besser gestellten Einheimischen anerkannt und benutzt wurde. Durch ihn habe ich sehr viel über Äthiopien gelernt.

Pater Bellini und Kinder

Kinder von Pater Bellinis Schule