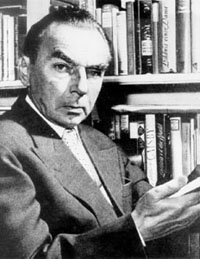

Erich Kästner wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren. Nach der Bürgerschule besuchte er 1913-16 ein Lehrerseminar in Dresden. 1917 wurde er zum Militärdienst einberufen und absolvierte seine Ausbildung in einer Einjährigen-Freiwilligen-Kompanie. Die Brutalität der Ausbildung prägte Kästner nachhaltig und machte ihn zum Antimilitaristen. Nach dem 1. Weltkrieg brach Kästner die Lehrerausbildung ab und legte das Abitur ab, das er mit Auszeichnung bestand, wofür ihm das Goldene Stipendium der Stadt Dresden verliehen wurde.

Kästner lebte und arbeitete von 1919 bis 1927 in Leipzig. 1919 bis 1924 studierte er Geschichte, Philosophie, Germanistik und Theaterwissenschaft an der Universität Leipzig, zwischendurch studierte er auch kurz in Rostock und Berlin. 1925 wurde Kästner mit dem Thema "Friedrich der Große und die deutsche Literatur" an der Universität Leipzig promoviert. Sein Studium finanzierte er als Journalist und Theaterkritiker für das Feuilleton der "Neuen Leipziger Zeitung". 1927 wurde Kästner wegen der Veröffentlichung eines relativ freizügigen Gedichts von der "Neuen Leipziger Zeitung" entlassen und zog nach Berlin.

|

1933 emigrierte Kästner im Gegensatz zu fast allen seinen regimekritischen Kollegen nicht nach der NS-Machtergreifung. Er wurde mehrmals von der Gestapo vernommen und aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen. Seine Werke fielen der Bücherverbrennung zum Opfer. Der Aufnahmeantrag in die Reichsschrifttumskammer wurde wegen seiner "kulturbolschewistischen Haltung im Schrifttum vor 1933" abgelehnt. Dies war gleichbedeutend mit einem Publikationsverbot für das Deutsche Reich. In der Schweiz konnte Kästner harmlose Unterhaltungsromane wie "Drei Männer im Schnee" (1934) veröffentlichen. Mit einer Ausnahmegenehmigung schrieb Kästner 1942 unter Pseudonym das Drehbuch zu "Münchhausen", dem prestigeträchtigen Jubiläumsfilm der UFA.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog Kästner nach München, wo er bis 1948 das Feuilleton der "Neuen Zeitung" leitete sowie die Kinder- und Jugendzeitschrift "Pinguin" herausgab. Gleichzeitig widmete er sich verstärkt dem literarischen Kabarett. So arbeitete er für "Die Schaubude" (1945-48) sowie "Die kleine Freiheit" (ab 1951) und für den Hörfunk. In dieser Zeit entstanden zahlreiche Artikel, Lieder, Hörspiele, Reden und Aufsätze, die sich mit dem Nationalsozialismus, dem Krieg und der Realität im zerstörten Deutschland auseinander setzten. Kästners Optimismus der unmittelbaren Nachkriegszeit wich aber mehr und mehr der Resignation darüber, wie die Westdeutschen mit Währungsreform und Wirtschaftswunder versuchten, zur Tagesordnung überzugehen. Hinzu kamen die bald erstarkenden Stimmen für eine Remilitarisierung. Seinem Antimilitarismus blieb Kästner treu - er trat bei Ostermärschen als Redner auf und wandte sich später auch entschieden gegen den Vietnamkrieg.

Kästner fand keinen Anschluss an die Nachkriegsliteratur. Er wurde in den 50er und 60er Jahren überwiegend nur als Kinderbuchautor wahrgenommen und gewürdigt. Die Wiederentdeckung seines literarischen Werks aus der Zeit der Weimarer Republik begann erst ab den 70er Jahren ("Fabian" wurde erst 1980 verfilmt). Dennoch war Kästner sehr erfolgreich. Seine Kinderbücher verkauften sich gut und wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt und verfilmt. 1949 veröffentlichte er die Kinderbücher "Das doppelte Lottchen" und "Die Konferenz der Tiere". 1951 erhielt er das Filmband in Gold für das Drehbuch des Films "Das doppelte Lottchen", 1956 den Literaturpreis der Stadt München und 1957 den Georg-Büchner-Preis. Im selben Jahr veröffentlichte er sein autobiographisches Buch "Als ich ein kleiner Junge war". 1959 wurde ihm das große Bundesverdienstkreuz, 1960 der Hans-Christian-Andersen-Preis und 1968 der Lessing-Ring zusammen mit dem Literaturpreis der deutschen Freimaurer verliehen. 1952-62 war Kästner Präsident des westdeutschen PEN-Zentrums. Außerdem war er einer der Begründer der Internationalen Jugendbibliothek in München.

Kästner starb am 29. Juli 1974 im Alter von 75 Jahren in München. In Leipzig ist eine Schule nach ihm benannt. Er war ein deutscher Schriftsteller, Drehbuchautor und Kabarettist, der breiten Kreisen der deutschen Bevölkerung bis heute vor allem wegen seiner humoristischen und zeitkritischen Gedichte und seiner humorvollen, scharfsinnigen Kinderbücher bekannt ist. Bereits in den 20er Jahren besprach er Schelllackplatten mit seinen zeitkritischen Gedichten. In den Verfilmungen seiner Kinderbücher und bei Hörspielbearbeitungen war er mehrfach die Erzählerstimme. Er besprach Gedichte für das "Literarische Archiv", bestritt literarische Soloabende und las für den Hörfunk aus seinen Werken. Sein Lebensmotto lautete

"Es gibt nichts Gutes, außer: Man tut es!"

Quellen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Kästner, eingesehen am 07.02.2007

http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/KaestnerErich, eingesehen am 07.02.2007

|